古くから港町として栄え、今もノスタルジックな雰囲気を残す小樽。この地は伊藤整や小林多喜二といった多くの文学者を輩出した「文学のまち」でもあります。 そんな小樽の情緒ある町並みの中に、歴史的建造物として佇む建物があります。1952年に小坂秀雄氏によって設計された旧郵政省・小樽地方貯金局だった建物。ここに、今回訪れた小樽文学館が入っています。

展示概要

一般的な文学館というと、書籍や原稿、作家の資料など、「文字」が中心の展示をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、現在開催中の企画展「展示をつくる」は、その常識を覆すようなユニークな内容でした。なんと、文学の世界を視覚的に表現するための「模型」に焦点を当てた展示なのです!美術館や博物館ともひと味違う、文学館ならではの面白い試みをご紹介します。

企画展:展示をつくる仕事の舞台裏

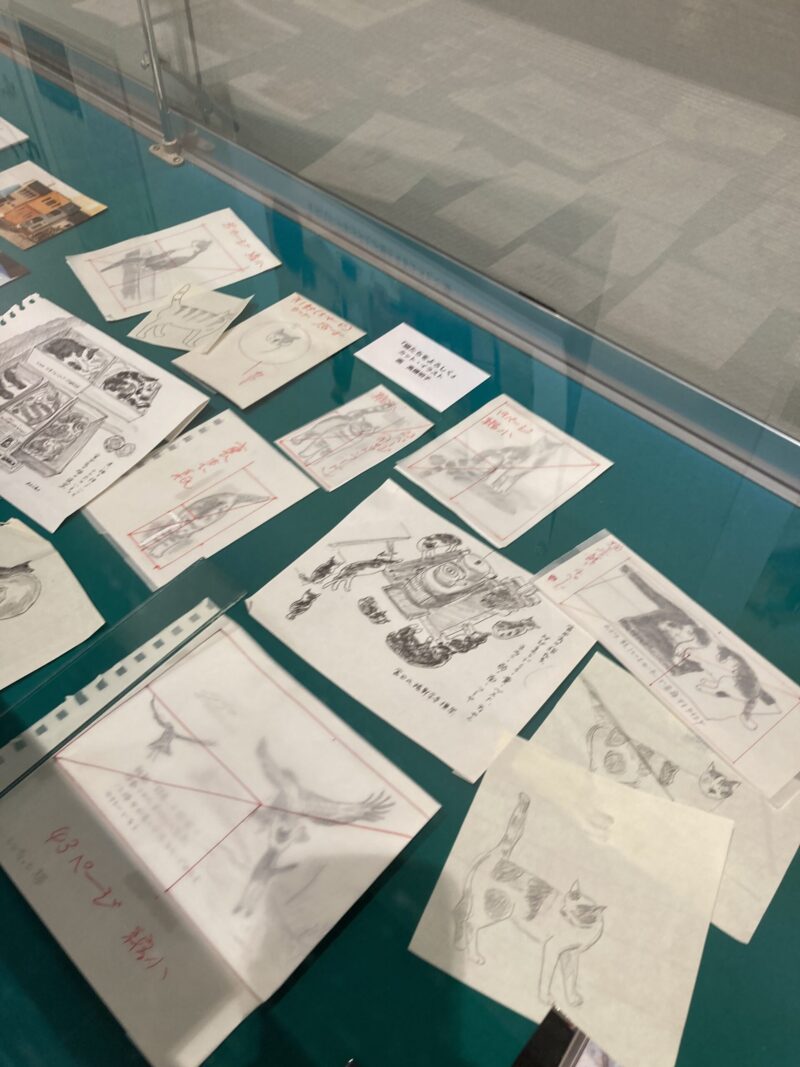

小樽文学館に入って左側が、企画展「小樽文学館と模型クリエイター 展示を作る仕事の舞台裏」の展示室になっていました。

足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのが、東京都豊島区に戦前存在した、若き芸術家たちの集まるアトリエ村「池袋モンパルナス」を再現した精巧な建造物模型です。

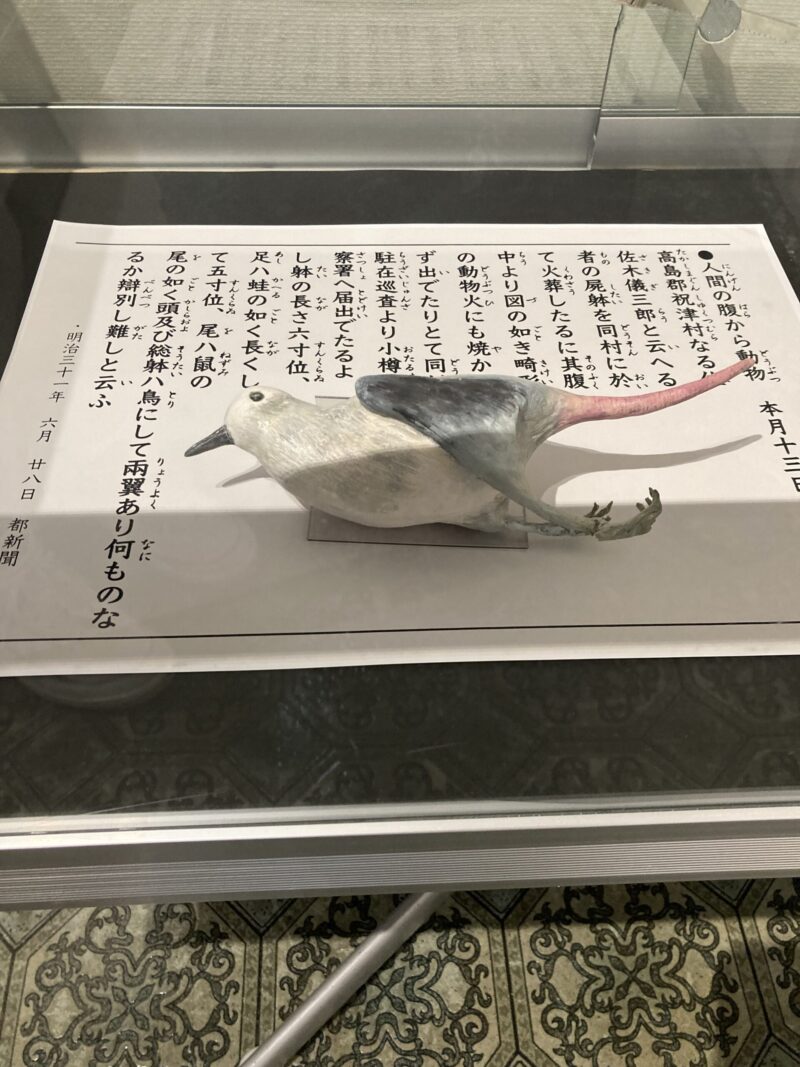

その他にも、過去の文学館の企画展のために作られたという、大きなヤモリ、空を飛ぶニルス、尻尾を持った鳥、アイヌに伝わる河童のような「ミントゥチ」など、不思議な生き物たちの模型が並んでいます。

池袋モンパルナスの精巧な模型

この「池袋モンパルナス」は、小樽生まれの詩人、小熊秀雄(1901〜1940)が名付けたアトリエ村だそうです。この模型は、彼らについての企画展「小熊秀雄と池袋モンパルナス」(1995年開催)のために制作されました。実はこの模型、元々豊島区の郷土資料館にあった模型を元に、改めて制作されたという、ちょっとした制作秘話があるそうです。

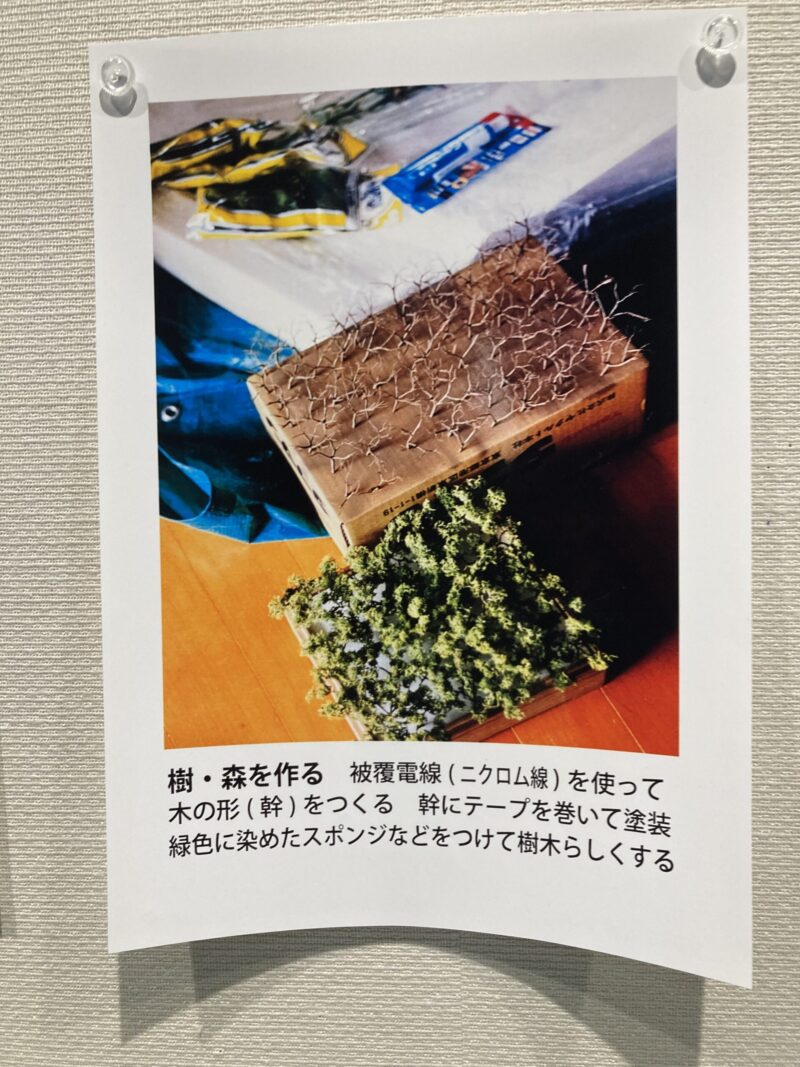

資料館サイズよりは一回り小さく作られているとのことですが、中のアトリエの様子が驚くほど詳細に、そして克明に再現されています!作りかけの彫刻作品の出来栄えはもちろん、細々とした道具、積み重ねられた書籍、立てかけられたキャンバス、藤で編まれた椅子など、これでもか!というほど小道具一つ一つまで丁寧に作り込まれており、その熱意と技術には圧倒されます。

建物の外に風にたなびきながら干されている洗濯物や、何気なく下に置かれた下駄といった細部も見逃せません。植栽もまるで本物をそのまま持ってきたかのようにリアルで、自分が巨人になったかのような不思議な感覚に浸ってしまいます。

文学を紹介したい、模型作りが好き、それともその両方か――文学館の職員さんたちの、文学への、そして展示への熱い思いが、これらの模型を通してひしひしと伝わってきました。小樽文学館が開館してからの47年間に制作されてきたという模型コレクションは、まさに必見の価値ありです。

詩人・木ノ内洋二と1980年前後の小樽

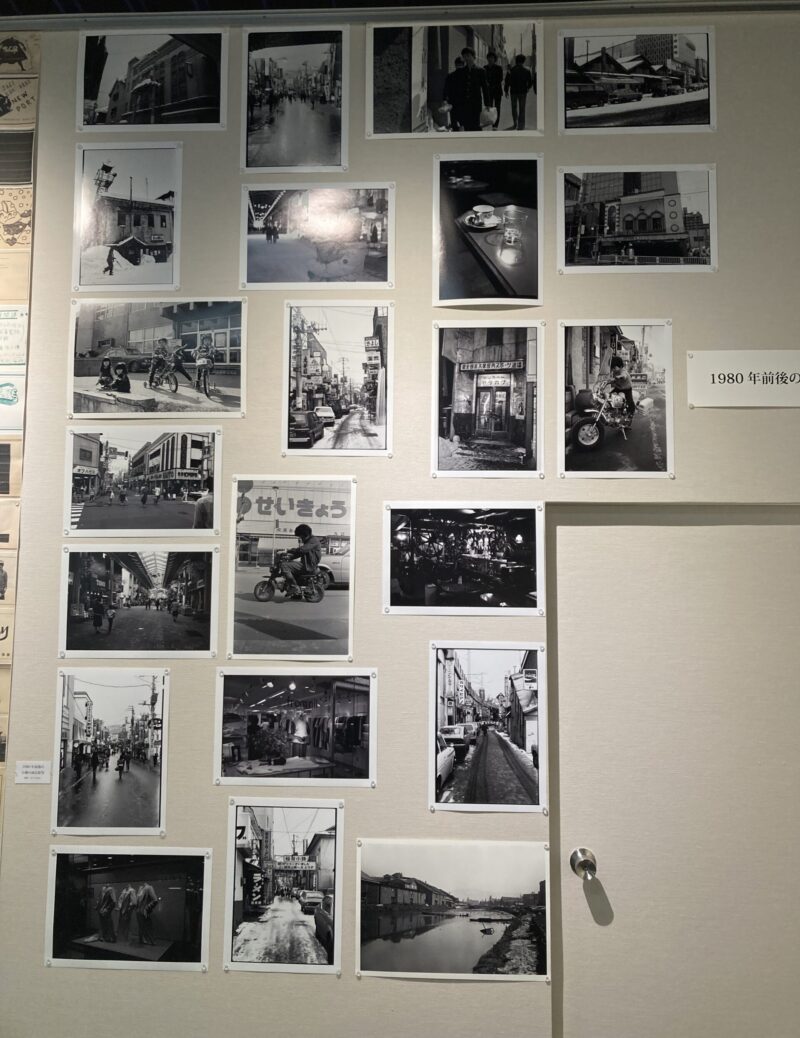

企画展の奥には、詩人で小樽文学館設立にも関わった木ノ内洋二氏(1978年から2002年まで文学館研究員を務める)に関する展示がありました。

特に興味を引かれたのは、1980年代の小樽の日常風景を捉えた白黒写真です。そういえば、こんな雰囲気だったな、なんて思いながら見ていると、当時の空気に引き込まれ、時間を忘れてしまいます。

さらに、ブルースが中心のレコードジャケットの展示もありました。音楽にあまり詳しくない私ですが、レコードジャケットは今見ても惹きつけられるデザインが多く、こちらも見応えがあります。中には、今見ると少し際どいと感じるようなデザインもあり、そこに込められた意味や主張、音楽と美術・デザイン・アートの関係性について、つい考えを巡らせてしまいました。

常設展示室の見どころ

企画展を楽しんだ後は、常設展示室へ。ここでは、北海道にゆかりのある様々な作家たちの展示を見ることができます。

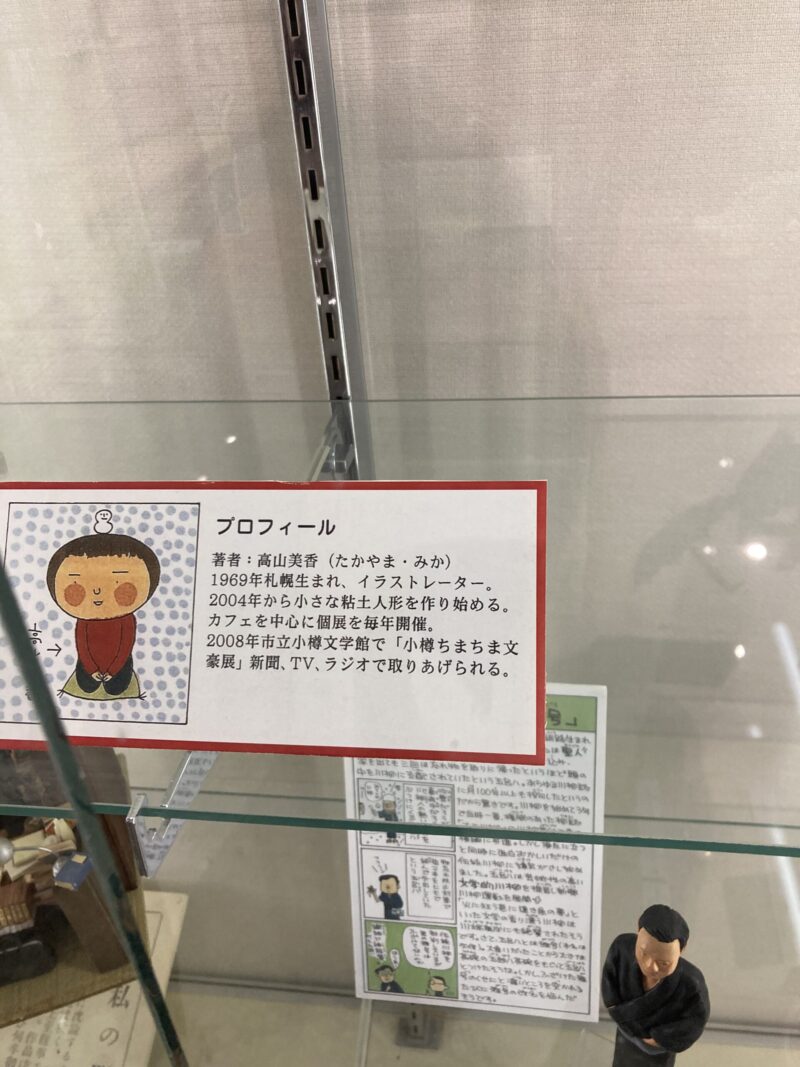

中でも目を引くのは、それぞれの人物のキャラクターを生き生きと捉えた粘土人形です。札幌生まれのイラストレーター、高山美香さんの手による、伊藤整や佐川ちか、小林多喜二などの可愛らしい「ちまちま人形」が、それぞれのユニークなエピソードと共に展示されています。本の中の遠い存在だった作家たちが、まるで身近にいる少し変わった隣人のように思えてくるほど、親しみが湧いてくる素敵な展示でした。

そんな常設展示の一角に、心を強く揺さぶられる展示がありました。

心に迫る展示:永山則夫

一定期間で展示が変わるコーナーの一つで、今回は永山事件で知られる永山則夫氏に関する展示でした。

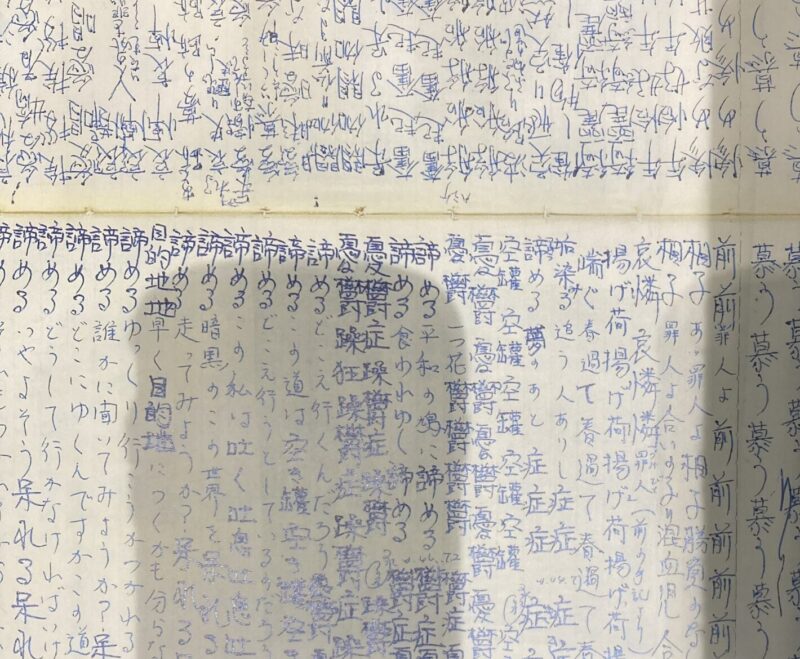

獄中で『無知の涙』や『木橋』といった書籍を執筆していたということを、私はこの時初めて知りました。展示されていたノート(複製)に記された文字からは、一人の人間の内面、罪に対する意識、そして生への苦悩や葛藤が滲み出ており、言葉を失うほどでした。

彼が罪を犯したのは生い立ちや環境のせいなのか、もし違う環境で育っていたら罪を犯さず、文学者としての才能を開花させられたのだろうか…。複雑な思いが胸に渦巻き、彼の著書を手に取りたいという気持ちと、その内容の重さに対する畏れの間で躊躇してしまっています。

訪問時の混雑状況

私が訪れたのは日曜日の昼下がりでしたが、館内には数人の方がいらっしゃる程度で、ゆっくりと鑑賞できました。

所要時間の目安

企画展はじっくり見ても30分ほどですが、常設展は読み応えのある解説が多いので、時間に余裕を持って訪れるのがおすすめです。常設展をしっかり読むと、1時間以上かかるかもしれません。

観覧料

文学館のみ

- 一般: 300円(20名以上の団体 240円)

- 高校生と市内在住70歳以上: 150円(同 120円)

- 中学生以下と障がい者: 無料

共通観覧券(文学館と美術館)

- 一般: 700円(20名以上の団体 560円)

- 高校生と市内在住70歳以上: 350円(同 280円)

- 中学生以下と障がい者: 無料

展覧会の会期&開館日・開館時間

企画展会期: 2025年4月5日(土)~6月22日(日)

休館日: 月曜日(※2025年5月5日は開館)、4月30日(水)、5月7日(水)~5月9日(金)、5月13日(火)

開館時間: 9時30分〜17時(最終入館 16時30分)

アクセス&駐車場情報

住所: 〒047-0031 小樽市色内1丁目9−5

電話: 0134‐32‐2388

駐車場: 数台あり(※満車の可能性もあるため、公共交通機関や周辺駐車場も検討)

周辺施設

市立小樽美術館: 文学館と同じ建物内にあります。

日本銀行旧小樽支店: 内部は金融資料館として公開されています。

似鳥美術館・小樽芸術村・小樽芸術村ステンドグラス美術館: 徒歩圏内に複数の美術館が集まっています。

まとめ

小樽文学館は、小樽ゆかりの文学者たちに触れることができる素敵な場所です。今回の企画展「展示をつくる」は、文学を「模型」という視覚的な形で表現してきた文学館のこれまでの歩みをまとめたユニークな展示で子どもから大人まで楽しめる内容でした。

常設展では、可愛らしい「ちまちま人形」に癒やされ、一方で永山則夫氏の展示からは深く考えさせられるなど、様々な角度から「文学」そして「人間」に触れることができます。

館内にはセルフサービスのカフェもあり、お気持ち料金で気軽に休憩できるのが嬉しいポイント。観光の合間にふらっと立ち寄って、心をリフレッシュするのにもぴったりです。

歴史ある建物で文学の世界に浸れる小樽文学館。小樽観光の際は、ぜひ少し足を延ばして立ち寄ってみてください。きっと、心に残る新たな発見があるはずです。

コメント